|

|

|

|

|

|

|

|

土間

|

|

|

|

土間は外の表情を持つマルチ機能空間になります。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

土間で魚を焼く

|

|

|

|

住宅プランの中での土間の役割(空間機能)

狭い玄関や廊下をつくらず、その分のスペースで

広い土間をつくると快適です。

生活を楽しむ場。

・好きなものを飾ったり、趣味の作業をする場。

・雨の日などは傘を広げて干したりできる実用空間。

・玄関が家族の趣味を演出する展示室になります。

土足で歩ける土間のもう一つの機能は縁側として

の役割です。最近の家では見かけなくなりましたが

立ち寄った人が靴を脱がずに気軽に腰掛けて話がで

きる場です。家にあがると気を使いますが,土間だと

気も楽で話も弾みます。近所の方と程よい距離を持

ちながら良い関係をつくる場になります。

|

|

|

|

|

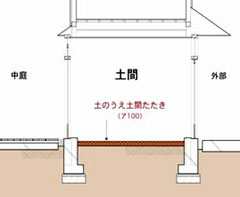

土の土間(三和土)

土の土間は地面をそのままのこせばいいわけでなく、適切な造り方が必要です。

|

|

|

|

昔の農家にあった土間と同じつくりです。

土間の下は土の地面です。適度な湿気は必要です、

土の土間の下はコンクリートにはしないほうがよい。

一般的な住宅で行う布基礎方式の場合は必然的に

30~35cmのレベル差なります。腰かけにちょうど

良い高さです。

土間の厚さは10cmが目安です。

土の酸性度を下ること,無菌状態にすること,ヒビの

でない土間にすることがポイントです。

1. 土の上に石灰をまいて土を弱アルカリ性にする。

(菌を殺してカビを出さないため)石灰をつかう。

(コンニャクをつくるのと同じ消石灰です。)

2. 土(粘土質)に川砂、石灰(消石灰)をまぜる。

瓦をつくる粘土と同じ山中の5,6m下の無菌の土

をつかう(粘土は酸性)

粘土と石灰を混る時水分が足りない場合ニガリを

少しまぜることもある。)

粘土に石灰を混ぜ水を加えると水和反応で土粒子

が結びつき、硬さが発生する。

石灰(水酸化カルシウム)が空気中の二酸化酸素と

時間をかけて反応し、硬さを増してゆく。

3.砂をまき、転圧してゆく。2段重ねで施工する。

転圧し真空状態にする。ヒビを出さないため。

(土の粒子を密着させ、強度をあげる。)

足で踏み固めると同時に、木槌でたたく。

4.石灰をまいて更に転圧し表面に砂をまいておく。

(ヒビが出ても砂が入り込んでわからなくなる)

|

→ 雑誌「木の家に暮らす」

→ 新聞紹介

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

タイル/木の土間

|

|

|

|

より内部空間に近づけた仕上が適当な場合

床材にタイルや木材を使用します。

清掃がしやすく清潔です。

木の床

廃材などを利用すると味がある。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

土壁

|

|

|

|

本格的な土壁をつくりませんか。

下塗り状態のままでも風格のある仕上が得ら

れます。昔の農家で見かけた荒っぽい土壁

ですが、細かなヒビ割れが美しい。

コストは心配するほどではありません。

珪藻土ばかりが土壁ではありません。

|

下塗りのままで仕上げた土壁

|

|

|

|

土壁づくり

|

|

|

|

荒木田土(地元の土)とよくからませた土をつかい、更にたたい

て柔らかくしたワラをまぜて、3日間程度ねかせてた土をつかう。

上質の粘土(荒木田土)に2~3寸の切り藁を練り込み3~6ヶ月

間水分を保って寝かし藁を自然発酵分解させた土をつかいます。

専用の土も市販されています。

|

|

|

|

ヒビが発生する。

どういうヒビがでるかわか

らないのがおもしろい。

|

現場ぬり付け直後

|

|

2週間後ヒビがでる

|

|

|

|

|

|

|

|

木コテでワラをたたいて混ぜる

|

|

よくワラと土を撹拌する

|

|

2~3日ねかせて使用する

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

縁側

|

|

|

|

縁側を復活させましょう。

|

|

|

板敷きの縁側

→ 住宅紹介 |

|

廃材を再利用したデッキ状のテラス

|

|

|

|

|

|

|

|

→ 戻る

|

|